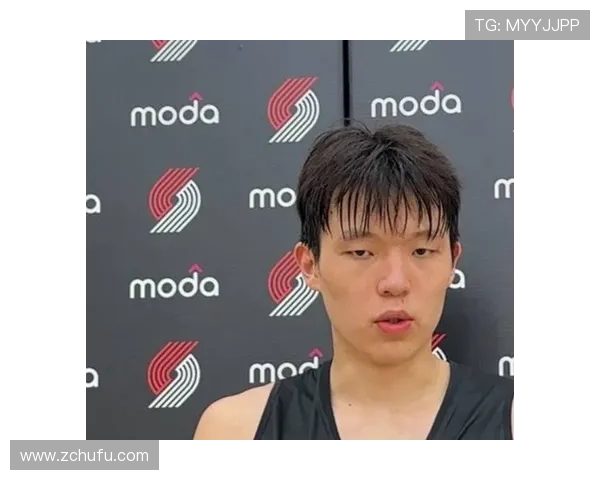

本篇文章聚焦于近日在波特兰开拓者主场比赛中,一名球迷身穿杨瀚森的 **CBA 版球衣** 进入观众席的事件,这一“跨联赛文化”瞬间迅速蹿红受关注。文章首先概括事件缘起:CBA 元素在 NBA 赛场出现,将一位中国球员的国内身份带入到美国球馆,引发社交媒体和球迷圈内热议。接下来,从四个维度进行深入探讨:其一是“文化象征与身份认同”,探讨这一举动在中美篮球文化之间的桥梁意义;其二为“市场效应与商业价值”,分析开拓者以及 NBA 在中国市场的布局与动机;其三为“球迷心理与偶像情结”,解读为何 CBA 球衣在 NBA 赛场被认作一种表达方式;其四为“冲突与争议反响”,讨论这一现象引发的正负舆论、背后可能的问题与挑战。最后,文章在总结中回归事件本身,从文化与商业、情感与理性交织的角度,对这次现象级事件进行归纳反思,探讨它对中国篮球、NBA 扩展、中国球员出海等议题的启示与警示。

文化象征与身份认同

这个球迷身穿杨瀚森的 CBA 球衣进入开拓者主场,引入了强烈的文化象征意味。这不仅仅是一件球衣,而是某种文化身份的宣示——既是对杨瀚森的支持,也是一种中国篮球文化在异国赛场上的体现。

从“跨联赛文化交叉”的视角看,这一幕打破了“NBA 球衣=唯一权威”的传统认知。当一个中国球员的国内球队球衣出现在 NBA 球馆里,它向外界宣告:这个球员同时属于两个世界,也象征着国内篮球影响力正在向全球渗透。

在粉丝身份认同层面,这种行为可能代表一种“根源回归”的情绪。球迷可能认为:即便杨瀚森现在已经登陆 NBA,他的初心与文化根基仍是 CBA,那件球衣就是最直接最真实的认同象征。

此外,这样的文化表达也可能引发“文化混搭”的思考。在 NBA 赛场上出现 CBA 元素,让人联想到文化融合的可能——西方篮球文化与中国篮球文化之间,不必保持严格界线,而是可以彼此渗透、互动。

不过,这种象征也有其局限。毕竟,在 NBA 赛场上,这样的球衣更像是一种“文化致意”的点缀,而非主流视觉。对于大多数球迷而言,他们仍以 NBA 队服为主,即便心中有所认同,也可能只是小范围的表达。

市场效应与商业价值

杨瀚森进入 NBA 对开拓者来说,本身就具有极高的商业吸引力。据报道,自他加入开拓者以来,该队在中国的零售销售额同比增长 1,091%,社交媒体关注度迅速激增。citeturn0search7

在这种背景下,那位球迷身穿 CBA 球衣现身馆内,更像是泛亚电竞官方网站一种商业营销的“自然秀”。球衣成为一种移动的广告牌,把杨瀚森的两条联赛身份在球迷层面视觉化地呈现出来。这本身对品牌曝光、球衣销量、联名商品推广等环节都有潜在积极意义。

从俱乐部和篮球市场整体来看,这个现象也暗示 NBA 在中国市场的野心:不仅要卖 NBA 球衣,还要把中国球员国内期的文化符号捎带进来。通过这种文化“穿越”,NBA 公司、开拓者俱乐部可能有意借此强化其在中国市场的深度耕耘。

与此同时,这也可能带来新的商业机会。比如推出“中美联名球衣”、“CBA × NBA 纪念版套装”或开展中美球迷交流活动。倘若这一现象引起媒体和球迷持续关注,这样的跨文化商品就具备被市场接受的基础。

不过,这些商业逻辑也面临风险。如果这种文化符号被过度商业化,可能引发球迷反感。他们可能觉得这是一种“资本行为”而非真实情感表达,从而反噬品牌形象。

球迷心理与偶像情结

球衣是球迷表达支持最直接的媒介之一。穿球衣、展示球衣,对球迷而言是对偶像的“宣誓”:我属于这个球队,也属于这个球员。在这一事件中,球迷选择穿杨瀚森的 CBA 球衣,更深层次是表达对他成长历程的尊重与认同。

对于许多中国球迷来说,杨瀚森在 CBA 的表现才是最初的记忆。那件青岛球衣是他出现在大众视野之前的“旧日印章”。在 NBA 舞台上穿出这件球衣,便是把那段记忆带进新的舞台,让人看到他的出身与成长轨迹。

而从球迷心理的角度看,这种行为也可能产生“身份的混合投射”——即部分球迷并不严格区分 CBA 和 NBA,只是单纯认为:支持杨瀚森,就应该支持他的一切历程。CBA 球衣恰恰是他篮球身份的一个阶段。

此外,这样的举动也可能带来互动效应:当更多球迷看到这件球衣被认可,他们可能纷纷模仿,引发现场更多类似行为。这种“示范效应”本身,就可能加速这一文化符号在球迷群体中的蔓延。

当然,也有球迷可能认为,这样的行为有些“混淆边界”。有些球迷更倾向于看到纯粹的 NBA 队服出现在球场上,而不是国内球衣的出现。他们可能认为这样会干扰赛场的视觉整体性。

争议舆论与潜在风险

任何跨界文化表达必然伴随着争议。首先,有人可能质疑这一行为是否带有“炒作”的成分:是否有球迷特意制造露出,以吸引媒体关注?是否背后存在俱乐部或营销团队的刻意操作?这种怀疑在公共舆论中难以避免。

其次,这种做法可能被批评为“文化附加品”,被视为把球迷情感标签化、商品化。对于一些球迷而言,他们可能更看重的是球场表现,而非文化符号的展示。如果球员表现不佳,这种球衣露面可能被视为反讽。

再者,跨文化表达存在“误读风险”。对于部分美国本土球迷,他们可能无法理解 CBA 球衣的文化意义,会将其视为奇异行为或干扰视觉的“噱头”,甚至可能产生反感心理。

此外,从俱乐部管理角度看,如果未来更多球迷穿非联盟正规球衣(如 CBA 球衣)进入观众席,可能带来管理难题——安检、队服识别、版权授权、体育场规范等层面可能存在矛盾。

最后,在更广泛意义上,这种跨联赛文化表达若被滥用,可能导致文化符号的稀释。本来富有深意的 CBA 标志、球衣色彩、队徽意味,若普遍在异地比赛场馆出现,可能逐渐失去其原有的独特性。

总结:

在开拓者主场中出现杨瀚森的 CBA 球衣,这一事件不仅是一个偶发的粉丝行为,更是一种文化符号与市场运作的交汇。它在球迷层面表达了身份认同、情感投射,也在商业层面暗示了中美篮球市场互动的新路径。与此同时,它还触发了对跨文化表达、商业炒作、文化意义边界的舆论反思。

从更宏观的视野来看,这件事对于中国球员出海、NBA 在中国市场布局、中美篮球文化融合等议题都有启示意义。它提醒我们:篮球不仅是一场场竞技比赛,更是一种文化与情感载体。在全球化语境下,文化符号的流动与碰撞,比胜负比分更耐人寻味。