文章摘要:在篮球的世界里,高大中锋之间的对抗不仅是力量的较量,更是技术、身高与心理的博弈。曾三次荣获最佳防守球员、被誉为“超级防守者”的 entity["people", "Dwight Howard", 0] 回忆道,尽管面对如 entity["people", "Kevin Garnett", 0]、 entity["people", "Zach Randolph", 0] 等具备一定高度与力量的对手,他能够通过运动能力与身体素质占据优势;而对阵同样高大但兼具技术内涵、如 entity["people", "Yao Ming", 0] 那样的中锋时,他却坦言“自己几乎无解”,这背后折射出一个顶级中锋在身高、技巧与压迫感方面的统治力。Howard 同时提到,若换成如 entity["people", "Kendrick Perkins", 0] 这类对身高、机动性要求稍低的中锋,情况就有所不同——Perkins 的防守能力和身体对抗可以应付。但面对 Yao Ming 的“高度优势+柔韧技术+内线智商”,Howard 感受到的是从未有过的防守压力。这篇文章将从四个层面:对抗规模、技术特点、心理感受、战术调整,深入剖析 Howard 如何看待自己与 Perkins、Yao Ming 之间的差别,展现这位超级中锋在面对极端挑战时的反思与感悟。

一、对抗规模与身体维度

首先,从身体维度来看,Howard 在其职业生涯中以出色的弹跳、强壮的核心力量和敏捷的侧身移动著称。对付像 Perkins 这种传统刚性中锋,他能够凭借自身体能优势在低位抗压、抢板和封盖中占据上风。

他回忆道,与 Perkins 交手时,“感觉像是在同一战壕里互相掏枪”,即便 Perkins力量强、脚步稳,但在高度和移动幅度上他仍有余地。这种“可控对抗”让 Howard 在防守上更有信心。

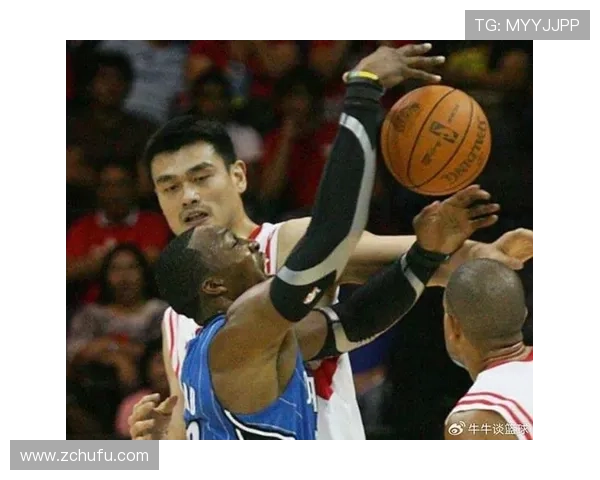

然而,当对手换成 Yao Ming,这种身体维度的优势便被削弱了。Yao 身高7 尺6寸(约2.29米),臂展同样惊人,对篮下空间的掌控能力远超一般中锋。Howard 直言,在那样的高度面前,他“毫无办法”。 镜头下那个站在他面前的大巨人,不仅高,而且动作干净、视野广,这与 Perkins 身形明显不同。

因此,从规模与身体维度来看,Howard 发现自己虽然在运动能力和力量方面具备优势,但面对极致身高并兼具移动范围的对手,优势开始反转。这也正是他将 Perkins 定位为“还能应付”而将 Yao Ming 视为“无法破解”的关泛亚电竞官网键所在。

二、技术特点与内线统治力

其次,从技术层面,Howard 对 Perkins 的评价是:他是典型的美式中锋,依靠低位力量、简单脚步、身体对抗和防守意识来完成任务。对于这样的对手,Howard 的防守路径清晰——利用速度、弹跳、包夹和换防,能够较为顺畅地参与比赛。

而 Yao Ming 的情况完全不同。他不仅有身高优势,而且具备柔和的脚步、精准的中投、以及超过一般大个子的手感。据 Howard 所说,“7 尺6 投篮还能精准”,这种组合让 Yao 在内线的威胁远超传统意义上的大个子。 citeturn0search5turn0search3

当 Howard 面对这样拥有高度与技术并重的对手时,他发现传统防守手段如单纯压迫、贴身肉搏、换防敏捷等,都变得迟缓且容易被破坏。Yao 的高度使他在背身单打、转身跳投、接球放篮中具备天然优势,而在进攻波次选择上也更为多样。

因此在技术特点的对抗中,Howard 必须更多地依赖自身的爆发力和反应速度,而这些手段在面对 Yao 时被迫缩小使用的空间。他感受到自己的“防守武器库”在这一对位中被限制了。

三、心理感受与防守压力

再谈心理方面。Howard 回忆说,当他迎战 Perkins 时,他内心的防守驱动力是积极且有自信的。他知道自己具备身体条件,知道自己可以掌控节奏,因而心理压力相对较低,防守下来的每一次成功给予他信心积累。

但与 Yao Ming 对抗的那段经历,他描述为“防守中最缺乏安全感、最被动的一次”。他意识到对方的身高、防守者可选择动作的更少、进攻者可建立优势的更多,从而在内心无法像面对其他对手一样保持主动。

在几次防守交锋里,Howard 发现自己习惯的快速跳起、对抗反应、换位包夹等步骤,反而会被 Yao 的落位和节奏感化解,从而导致他在心理上先倒退一步。他承认:“你开始思考我下一个动作要不要封盖,这个思路就说明你已经被动了。”

这种心理防守疲惫感是累积的:每当他尝试用强攻手段限制Yao Ming,结果往往是被拉开空间或被转身投篮。长此以往,Howard 表示自己产生了“要么全力跟着、要么放弃封盖”的二选一心理,而这在高强度对抗中是极其危险的。

四、战术调整与教练策略应对

最后,从战术层面来看,Howard 所在球队曾多次尝试不同防守策略来应对 Yao Ming。对付 Perkins 的时候,常规的低位扎实防守、封盖保护、轻量换防都足以奏效,这让 Howard 感到“还能应付”。

但面对 Yao Ming 时,战术被迫变得复杂──教练会建议更多的二次协防、切换防守、强迫对方转移球、使用区域防守等等。即便如此,Howard 也明确表示:“我防守的时候感觉自己像是置身于别人的设计之中,而不是主导那一环。”

更具体地,他回忆有时候需要将内线防守由自己承担部分,但又必须快速拉出、协防外线,增加了体能消耗和防守复杂度。他说:“你不仅要防住高度,还要防住转身、拉杆、出手,这对教练策略要求高,对防守者要求更高。”

因此,在战术体系中,Howard 发现自己由此前可主导的防守角色变为“被动接受角色”,这与他对 Perkins 的防守截然不同。这种战术上的被动感,也进一步放大了他“面对Yao Ming毫无办法”的真实感受。

总结:

通过对抗规模与身体维度、技术特点与内线统治力、心理感受与防守压力、以及战术调整与教练策略这四个维度分析,我们清晰地看到:Howard 针对 Perkins 等传统中锋还能采用自己擅长的防守方式,而面对 Yao Ming 那样并非仅靠高度、还具备技术与统治力的中锋时,他所习惯的防守优势被极大削弱。这样的体验让他坦言“自己几乎无解”,从而更加凸显 Yao Ming 在内线对抗中的特殊地位。

终言:Howard 的回忆不仅是一名超级防守者对强敌的反思,也是一段篮球史上“高度+技术=统治”逻辑的缩影。他提醒我们,防守不仅是身体的较量,更是心理与战术的博弈。面对那样的对手,他做出了清醒的认识,也为后来者留下了防守者对抗顶级中锋时应有的敬意与警醒。